Ce mois-ci, cela ne t’a certainement pas échappé, tourne autour des violences faites aux femmes, mais aussi des inégalités femmes / hommes, notamment avec la journée du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, en point d’orgue. Cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est l’occasion pour les féministes et ses allié·e·s de rappeler la réalité quotidienne des femmes, de manifester partout en France pour interpeller les autorités compétentes afin d’obtenir des avancées…

Et si le sujet des violences peut sembler assez lointain à toute personne qui ne serait pas concernée directement (ou dans son entourage), il est important de comprendre que toutes les formes de violences faites aux femmes sont connectées entre elles (de la plus subtile à la plus grave). Aussi, chaque personne a la possibilité de lutter contre ces violences par des actions simples qu’on peut implémenter dans toutes les formations.

Point de vue d’expert·e

Nous laissons la parole à Clarisse Gratecap pour faire le point sur les violences systémiques faites aux femmes (systémiques = ensemble de pratiques ancrées dans nos institutions et dans notre culture qui maintient la domination masculine), leur fonctionnement en mode « continuum » (où les « petites » violences créent les conditions des violences plus graves) et la similarité avec d’autres violences systémiques envers différentes minorités. Cet article permet de passer de la compréhension à l’action concrète. Il a pour ambition de t’aider à comprendre les mécanismes pour mieux agir, notamment dans le domaine de la formation.

Comprendre le continuum des violences faites aux femmes

C’est quoi un continuum ?

La notion de continuum dans les violences faites aux femmes est apparue dans les années 80, grâce notamment à la chercheuse féministe Liz Kelly (cf. son ouvrage « Surviving Sexual Violence » de 1988). Elle met en avant l’aspect cumulatif, non-linéaire et non-hiérarchique de ce genre de violences. C’est ainsi que des violences dites « légères » comme le manque de représentation ou l’invisibilisation des femmes, les blagues sexistes ou encore la sexualisation du corps des femmes dans les œuvres audio-visuelles, forment le socle des violences plus graves (violences sexuelles, féminicides…) en leur ouvrant la porte.

Il est donc primordial de ne pas considérer ces actes comme isolés, mais bien comme partant tous de la même racine : le système patriarcal. Car le système patriarcal dans lequel nous vivons est un système mis en place par des hommes pour l’intérêt des hommes, leur offrant des privilèges et oppressant les femmes en raison de leur genre (c’est un peu simplifié, mais dans l’idée, c’est ça).

Articulation entre les différentes formes de violence

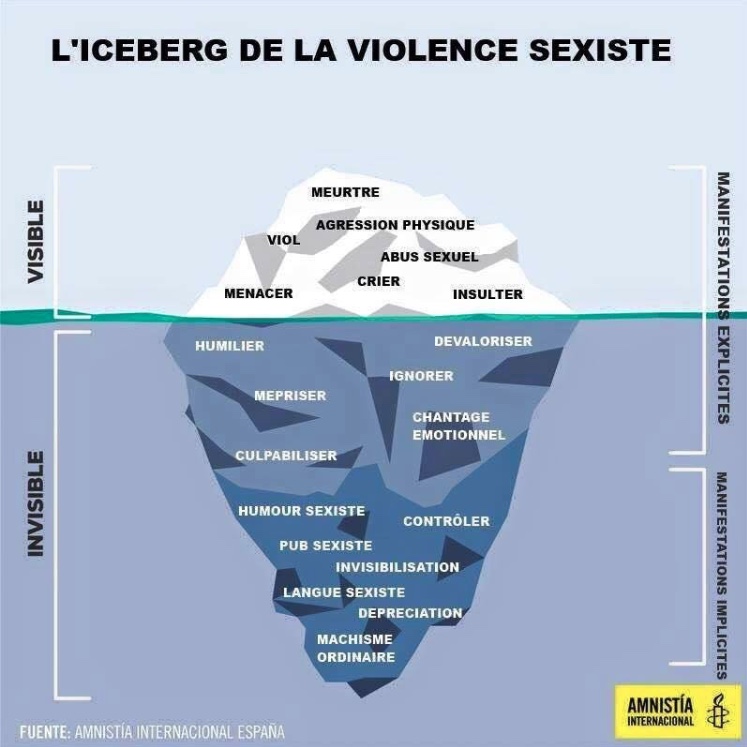

Source : Amnesty International (Espagne)

Pour parler des violences faites aux femmes, on met souvent en avant cela sous forme d’iceberg, avec la face immergée qui représente les violences plus « subtiles » qui sont largement minimisées voire invisibilisées, au profit des actes très graves qui sont plus présents dans les médias (les féminicides ou les viols – mais plutôt perpétrés par des violeurs en série ou avec un caractère sordide).

Pourtant, tout ceci fonctionne bel été bien ensemble. Et le système patriarcal a à cœur d’instaurer un climat d’insécurité constant en multipliant les micro agressions desquelles il refuse que l’on se plaigne (ne sors pas seule le soir, ne porte pas de jupe pour aller à cet endroit, et tout ce qui relève d’un constat non-respect du consentement déguisé en « drague lourde » pour être excusé…). Tout ceci rend la victime responsable des agressions qu’elle subit et place les hommes en situation de protecteur (alors que quand on regarde les chiffres, ce sont en grande majorité, les hommes qui sont agresseurs : à 97 % auteurs de violences sexuelles selon un rapport de la CIIVISE de 2023).

Le caractère systémique : des violences ancrées dans des structures sociales

Un système qui tolère et perpétue

Il n’y a pas de violences sans un système qui protège les agresseurs. Dans le cas de la société patriarcale, les hommes vont donc se « serrer les coudes ». Cela peut se voir notamment dans le système policier et judiciaire qui minimise les actes de violences faites aux femmes (non prise en compte des plaintes, interrogatoire humiliant et culpabilisants lors des dépôts de plaintes pour viol, faible taux de condamnation des violences sexuelles avec 86 % des plaintes classées sans suite – 94 % des plaintes pour viol – selon une étude de l’Institut des politiques publiques portant sur la période de 2012 à 2021, publiée en mars 2023 dans le journal Le Monde). Tout ceci assure aux agresseurs une certaine tranquillité, leur permettant de perpétrer ces agressions le plus longtemps possible.

D’autres systèmes comme l’éducation ou la santé sont également imprégnés par le sexisme et œuvrent à le diffuser. Dans le cas de l’éducation (qu’elle soit parentale ou provienne du système scolaire), on retrouve par exemple : l’éducation différenciée en fonction du genre et des qualités présupposées de chacun·e, l’encouragement à des métiers dits féminins pour les filles, l’occupation de l’espace (cour de récréation) par les garçons, l’éducation des femmes a être désirables mais pas trop, assertives mais pas agressives. Dans le cas de la santé, cela peut avoir de graves conséquences comme par exemple la qualification des douleurs des patientes comme étant d’ordre psychologique alors qu’elles sont mieux prises en compte chez l’homme, ou encore l’encouragement des femmes en post-partum à reprendre une activité sexuelle le plus rapidement possible pour répondre aux « besoins » de son mari (par des professionnel·le·s de santé). Bref, c’est toute la société qui encourage une différence de traitement des hommes et des femmes et qui protège les hommes.

La normalisation qui mène à l’impunité

On voit donc que dans notre société, on normalise des comportements différenciés en fonction du genre, on minimise les micro-agressions (empêchant les victimes de se plaindre), on banalise des comportements de contrôle dans le couple sous couvert de « passion » (il a fallu se battre pour que les médias cessent de qualifier de « crime passionnel » tous les féminicides). On en finit par défendre les agresseurs dont la carrière va être ruinée par des accusations, on remet systématiquement en question la parole des victimes, les accusant de vouloir accéder à la notoriété ou gagner de l’argent. Difficile dans ces conditions de se faire entendre et reconnaître en tant que victime.

Agir en tant que citoyen·ne : responsabilités individuelles et collectives

La bonne nouvelle, c’est qu’il est tout à fait possible, pour chaque personne en tant que citoyen·ne, d’agir contre ces violences systémiques. La première chose que l’on peut faire, c’est s’éduquer au sujet des violences faites aux femmes, apprendre à les reconnaître et à nommer les violences ordinaires. À partir de là, on peut agir en refusant la normalisation du sexisme. Cela va passer par le fait d’intervenir face à une blague sexiste, de signaler des contenus problématiques… Bref, ne plus se taire.

La deuxième phase va passer par le partage de connaissances avec son entourage, sous forme de discussions avec ses proches, ou dans l’éducation donnée à ses enfants (attention aux livres jeunesses et contes de princesse sauvée par son preu chevalier !).

Enfin, au niveau supérieur d’implication, vient l’engagement collectif afin de donner plus de poids à ses actions. Tu peux t’engager dans une association et donner de ton temps ou de tes compétences par exemple, mais tu peux aussi faire des dons aux associations déjà engagées sur le terrain.

Professionnel·les de la formation : comment agir ?

Tu as aussi un rôle important à jouer dans ton métier. Car, au-delà d’éduquer à cette cause, il en va de la responsabilité des pédagogues de ne pas transmettre des violences invisibilisées.

L’impact des représentations dans les supports pédagogiques

Il est très important de valoriser des exemples féminins dans tes supports. Concrètement : 23 % des représentations mentales sont féminines avec un masculin générique, contre 43 % avec un générique épicène, selon l’étude “Un ministre peut-il tomber enceinte ? L’impact du générique masculin sur les représentations mentales” menée en 2008.

Par exemple, si je te dis : Un père et son fils rentrent chez eux en voiture. Ils ont un accident. Le père est tué sur le coup, le fils est emmené à l’hôpital pour être opéré en urgence. Mais le chirurgien refuse, en disant « je ne peux pas, c’est mon fils ». Comment est-ce possible ? (exemple cité dans une publication Linkedin d’Anaïs Baumgarten).

Il est donc important de rétablir l’égalité dans les exemples utilisés, tant dans les images que dans les textes. L’usage du langage inclusif est d’ailleurs fortement encouragé pour parer à la prévalence du masculin.

Fais également attention aux stéréotypes associés au genre, évite de les perpétuer. Questionne bien tes contenus, car cela se cache partout ! Même le mâle gaze peut se retrouver dans des supports de formation, comme ici dans ce document réalisé par France Travail pour inciter les femmes à choisir le métier de technicien·ne en usinage. Ici, cette image sexualise une femme (et en oublie de lui faire porter des équipements de sécurité de base, préférant montrer plus de peau). Au final, cette façon de traiter les femmes comme objet de désir participe à la culture du viol. C’est ce que l’on appelle le mâle gaze : le regard de l’homme (porté sur la femme), que l’on peut voir aussi souvent dans le cinéma avec un cadrage de la femme qui inclut son décolleté, des positions lascives alors qu’elles dorment, des plans de bas en haut sur toute leur silhouette et j’en passe.

Source : France Travail

De nombreux leviers d’actions pour lutter contre les violences faites aux femmes en tant que pédagogue

Concrètement, voici plusieurs choses que tu peux faire pour lutter contre les violences faites aux femmes, dans ton métier :

- Auditer tes supports existants (et te créer une grille d’analyse pour le faire)

- Utiliser des alternatives positives le plus souvent possible

- Faire attention à l’hypersexualisation des femmes et au mâle gaze

- Être vigilant·e sur la répartition du temps de parole des participant·e·s et encourager les femmes à prendre la parole

- Accorder plus de temps aux femmes pour avancer sur la formation en raison de la charge domestique supplémentaire

- Suivre une formation sur la gestion des comportements sexistes (ou la faire suivre à toute l’équipe de formateur.ices)

- Mettre en place une politique institutionnelle contre le sexisme et les discriminations au sein de ton organisme de formation ou ton établissement

- Etablir des procédures claires en cas de situations problématiques

L’approche intersectionnelle

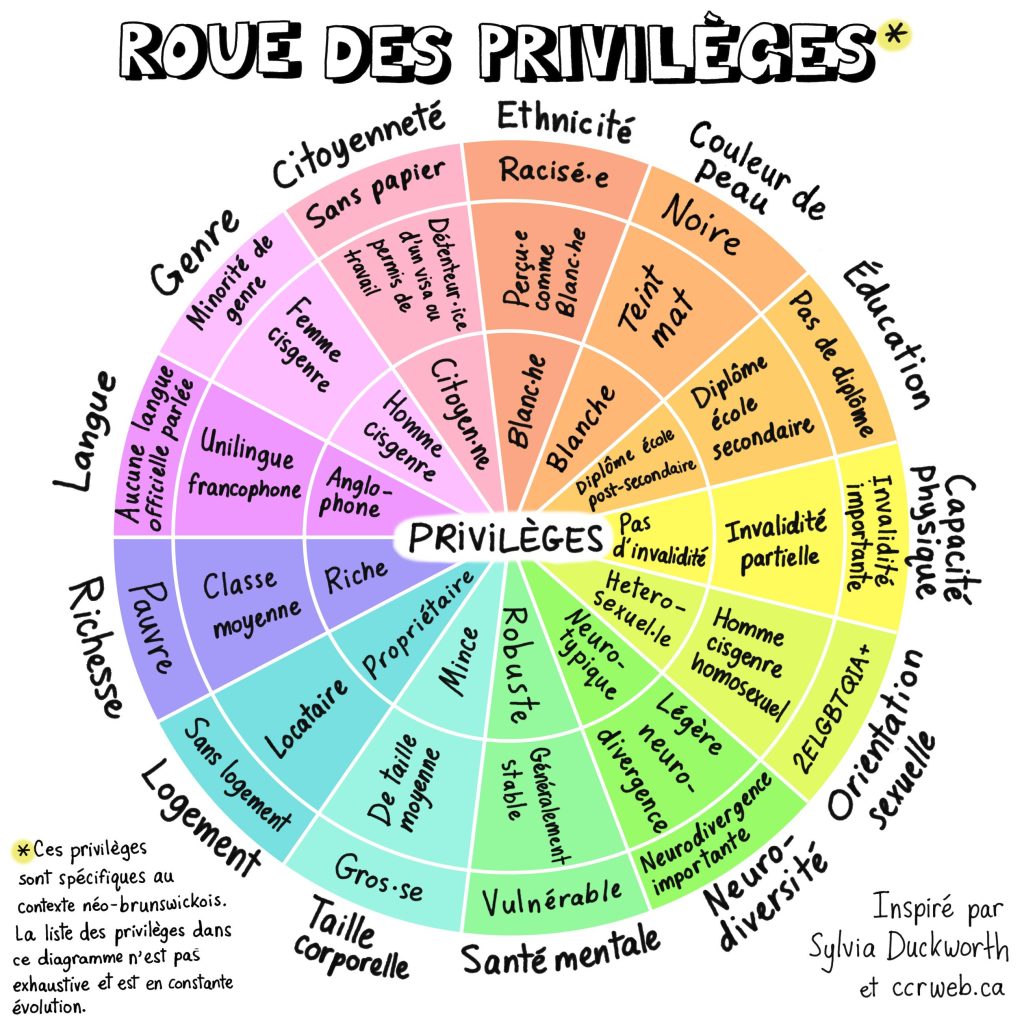

Maintenant que l’on a vu que les violences faites aux femmes étaient basées sur un système patriarcal qui créait un terreau permettant aux hommes de rabaisser, violenter, agresser, violer ou tuer les femmes (approche systémique), il est temps de prendre de la hauteur et d’envisager qu’il existe d’autres formes d’oppressions et de violences systémiques, qui vont fonctionner de la même façon, en s’exerçant sur des communautés minorisées. Car si la société est patriarcale, elle est surtout dirigée par des hommes blancs, hétéro cisgenre, bourgeois, valides. Toutes les personnes n’entrant pas dans cette catégorie vont donc subir des oppressions et des violences, au même titre que les femmes. Et, en bonus, ces oppressions sont cumulables : les femmes racisées sont plus touchées que les femmes blanches et beaucoup plus que les hommes blancs, les femmes handi vont subir beaucoup plus de violences sexuelles que les femmes valides par exemple…

Source : Roue des privilèges réalisée par Camille Perron-Cormier et adaptée pour le nouveau Brunswick (Canada). Dans la section « langues », il faut donc intervertir les langues françaises et anglaises au centre du cercle. Cet outil permet de mieux comprendre les concepts d’intersectionnalité et de privilèges.

Au-delà de la compréhension du fonctionnement de ces violences qui s’additionnent, il va être important d’adapter les stratégies de préventions et d’accompagnement aux réalités de chacun·e. Quand on n’est pas concerné·e·s, on a tendance à ne prendre en compte que le problème du féminisme. Ce qui laisse la place à des angles morts dans l’analyse et surtout dans les actions. Il est donc important de penser les luttes de manière intersectionnelle (et donc de veiller à l’inclusivité).

Voilà pourquoi ne pas laisser passer ne serait-ce qu’une blague sexiste, c’est lutter contre les violences faites aux femmes. Bien comprendre ces violences sous leur aspect de continuum et surtout systémique, c’est la base d’un engagement concret applicable dans ton quotidien perso et pro. J’espère que cela t’aura donné envie de participer à ton niveau et t’aura donné des idées d’actions à mettre en place dans la pratique de ton métier.

Article rédigé par Clarisse Gratecap – Marketeuse responsable

« Rêveuse longtemps contrariée, je valorise les personnes à l’imaginaire fertile qui agissent à leur niveau pour créer un monde meilleur. Je les aide dans leur marketing digital de façon responsable pour trouver leur voix et la faire entendre. Afin de les aider à transmettre leur vision du monde. »

Article publié le 20/03/2025

Relu et corrigé par Diana Portela – Consultante pédagogique | Conceptrice digital learning | Formatrice, et Marie Buissart – Digital learning manager

Témoignage(s)

Ed For Good est allé interroger des membres de son réseau afin de comprendre la vision que le monde de la formation a de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Ségolène Trapletti – Ingénieure pédagogique et formatrice

Ce qu’on retient du vocal :

- Parmi tous les thèmes que recouvre l’égalité, les violences sexistes et sexuelles occupent une place majeure.

- Ces violences arrivent dans la droite ligne d’un continuum, elles naissent de représentations et de stéréotypes qui eux-mêmes débouchent sur des discriminations.

- Ces violences sont protéiformes, elles commencent dès le refus de consentement qui peut paraître anodin jusqu’aux mutilations sexuelles.

- Il nous faut être conscient·e·s de nos propres biais et stéréotypes, les questionner, les accueillir, et faire la même chose avec ceux des autres.

- Les avertissements qui préviennent que le sujet qu’on va aborder va pouvoir heurter, blesser… certaines personnes.

Marie Buissart – Digital learning manager

Ce qu’on retient du vocal :

- Les inégalités de genre sont présentes dès la maternelle, et ne font que se creuser tout au long du parcours scolaire.

- En tant que professionnel·le·s de la pédagogie, dans toutes nos représentations visuelles de rôles de pouvoir (médecins, cheffe d’entreprise, dirigeante…), on peut mettre des femmes, et aussi des personnes racisées, porteuses de handicap pour maximiser l’inclusivité.

- Nous pouvons être vigilant·e·s à représenter plutôt des hommes dans des métiers qu’on penserait féminins (standardiste téléphonique, infirmier…), et des femmes dans des métiers dits plus masculins (manutentionnaire, cheffe de chantier…).

- Pour agir, on peut diffuser consciemment, mais sans l’expliciter, une image féministe à travers nos formations.

Florine Grelier – Conceptrice e-learning & Ingénieure pédagogique

Ce qu’on retient du vocal :

- Activités pédagogiques pour déconstruire nos stéréotypes de genre chez les jeunes : brainstorming sur la binarité entre le féminin et le masculin, exposition, débat mouvant « d’accord vs. pas d’accord » « normal vs. pas normal », vidéos du Centre Hubertine Auclert…

- S’appuyer sur les savoirs de tout le monde pour nourrir les échanges et les débats.

- Lors d’interventions, on peut être face à des jeunes qui vivent ces opressions systémiques et peuvent être en colère, pour cela il faut s’appuyer sur la loi, les faire créer du contenu pour extérioriser…

- Il est important que la communauté éducative se forme sur ses sujets pour ne pas transmettre des stéréotypes de genre, et s’approprie ces sujets dans leur matière.

Aller plus loin

Continuum des violences

- Kelly, L. (1988). « Surviving Sexual Violence »

- Hanmer, J. & Maynard, M. (1987). « Women, Violence and Social Control »

- Rapport du Haut Conseil à l’Égalité (HCE): « État des lieux du sexisme en France »

Violences systémiques

- Bourdieu, P. (1998). « La domination masculine »

- Guillaumin, C. (1992). « Sexe, Race et Pratique du pouvoir »

- Delphy, C. (2001). « L’ennemi principal »

Violences quotidiennes

- Solnit, R. (2014). « Men Explain Things to Me » (traduit en français)

- Gay, R. (2014). « Bad Feminist »

- Stoller, D. (2012). « Le mythe de la charge mentale »

Sexisme

- Rose Lamy « défaire le discours sexiste dans les médias »

- Rose Lamy « En bons pères de famille »

Intersectionnalité

- Crenshaw, K. (2005). « Cartographies des marges: intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes »

- Hill Collins, P. (2016). « La pensée féministe noire »

- Bilge, S. & Collins, P. (2016). « Intersectionality »

Agir contre les violences

- Hollaback! Guide des 5D pour l’intervention

- Centre Hubertine Auclert: guides et ressources pédagogiques

- Association « Parler »: ressources pour les victimes et les allié·es

Formation et éducation non-sexistes

- « Faire des manuels scolaires des outils de l’égalité » – Centre Hubertine Auclert

- « Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe » – HCE

- Plateforme « Matilda éducation »: ressources pédagogiques sur l’égalité

Statistiques et rapports

- Enquête VIRAGE (Violences et rapports de genre)

- Rapports annuels sur les violences faites aux femmes par la MIPROF

- Observatoire national des violences faites aux femmes – publications statistiques

Est-ce que je peux réutiliser cet article ?

Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions

Cela signifie, que tu es autorisé·e à partager ce article par tous les moyens et sous tout formats, à condition de créditer Ed For Good et l’auteur·rice, indiquer si des modifications ont été effectuées en intégrant un lien vers la licence (sans toutefois suggérer qu’Ed For Good, l’auteur·rice ou les interviewé·e·s te soutiennent), et ne pas en faire un usage commercial.